夏みかん

剪定目的

・ 作業し易い枝ぶりにする。(収穫が楽になる。)

・ 内部にも日が当たるようにする。 (日光は、良質な枝の発生や花芽形成にとても重要。)

剪定のこつ

・ 枝は、根元から切る。(間引き剪定) 枝の途中で切るとその近くから沢山の枝が生える。

(その枝にもみかんが生る)

剪定時期

・ 剪定時期は3月

樹木の剪定時期は普通、葉が落ちる冬の時期ですが、みかん・キンカン・ダイダイなどの柑橘類の

常緑樹に対しては寒害を避ける必要があり、三月から四月に剪定を行う。

(カンキツ類の一般の剪定時期)で、新芽の出る前には終わらせる。

みかんが熟して収穫(4月)後、不要な枝を切る。(みかんは熟していないので3月はまだ早い。)

みかんの肥料

寒肥として2月に油かすなどの有機質肥料を、6月と10月に即効性化成肥料を施肥します。 なお、肥料過多になると花がつかないことがあるので、基本的には年3回で問題ありません。

みかんの性質

・ 春先に新芽が出て、新芽が延びて枝になり、翌春に、その枝に花が咲き、

次に年の春に収穫となる。つまり、みかんが、出来るまでに、2年間かかる。

・ 夏に新芽が出た場合も翌年の春に花が咲き、次に年の春に収穫となる。

・ 果実の成り年(表年)と不成り年(裏年)を交互に繰り返す性質をいう。柑橘類には多い。

| 成り年来年は花芽のついた結果母枝が少なく不成り年となる | ・ 剪定量を多くして、翌年の結実のために結果母枝(予備枝)の発生を促す。 |

| 不成り年来年は花芽のついた結果母枝が多く成り年となる | ・ 軽めの剪定とし、内部に日光が入るように、

間引き剪定 枝の分岐部から枝ごと切り取る切り方を中心に行う。 |

春枝、夏枝、秋枝

カンキツ類には春枝、夏枝、秋枝と呼ばれる枝がある。

| 春枝 | 夏枝 | 秋枝 |

| 春に伸びてその伸長を停止した枝を春枝。 | 夏に春枝の先から再び枝が伸びだしてその伸長を停止した部分 | 秋に夏枝の先から再び枝が伸びだしてその伸長を停止した部分を秋枝。 |

結果習性(果実のつき方)

| 春枝だけの場合 | 夏枝が出た場合 | 秋枝が出た場合 |

|

|

|

| ほとんどの節に花芽が分化し、翌年ここから結果枝が出、1~3果くらい結果する。 | 先端部分に花芽が分化し結果枝が出る。(他の部分は葉芽となる) | 秋枝の先端に花芽がわずかにつくが、枝の充実が悪いと、良い結果枝は出ない。(春枝、夏枝の部分には花芽がつかない) |

|

|

| 2020年5月1日 つぼみが多く付き、花も咲いているもののある。 |

花が多数咲く(2018年春)

|

| 2018年5月3日 |

|

| 2018年5月3日 |

春枝の生育過程(2014年2月28日~2016年4月8日)

|

| 2014年2月28日 |

|

| 2014年4月9日 |

|

| 2014年4月18日 |

|

| 2015年4月24日 |

|

| 2015年9月30日 |

|

| 2016年4月8日 |

|

| 2016年4月8日 |

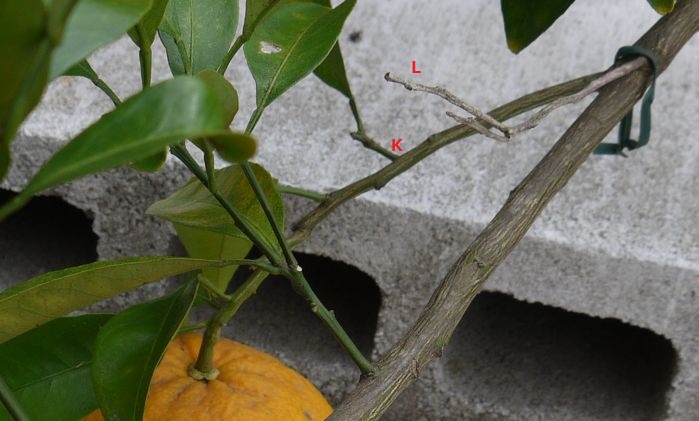

春枝の生育過程

|

| 2014年2月28日 |

|

| 2014年4月9日 |

|

| 2014年4月18日 |

|

| 2015年4月27日 Kに3つの花芽。 Lは枯れた。 |

|

| 2016年4月8日 Kの花芽の内1つがミカンとなった。Lは枯れたまま付いていた。 |

春枝の生育過程

|

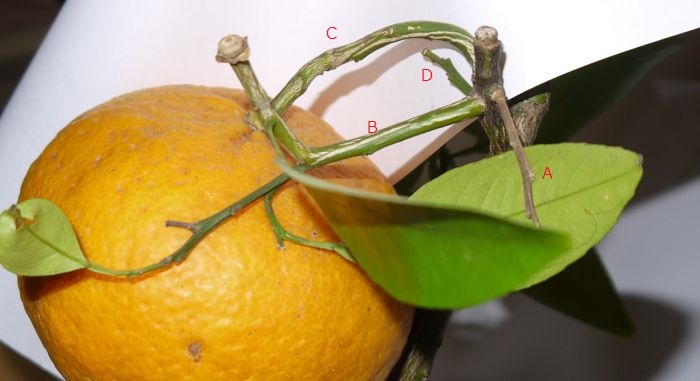

| 2015年4月27日 Aのみ花芽無し |

|

| 2016年4月10日 Bは果実はあったが、途中で無くなった。Cのみミカンがとれた。Dは不明。 |

春枝の生育過程

|

|

| 左は2015年4月27日 E、F、Jに花芽無し、Gに有り。Iは枯れた。右は1年経過の2016年4月8日。 | |

|

|

| 2015年4月27日 M、N共、花芽無し | 1年経過の2016年4月8日 |

春枝の生育過程(2014年5月18日~2016年4月10日)

|

|

| 2014年5月18日 円内は注目する”新芽” | 2014年5月24日 |

|

|

| 2014年6月6日 うす緑の円内から花が咲く。 | 翌年 2015年5月27日 赤円内:花が落ちた後の実。 |

|

|

| 2015年5月27日の写真の実の部分を拡大。 | 2015年9月30日 成長した実。 |

|

|

| 2016年4月10日収穫したミカン。右は拡大。切り取ったミカンの枝向きは左右逆に写っている。 | |

夏枝の分布(2014年8月29日、2015年5月27日)

|

| 2014年8月29日 夏枝を赤色矢印で示す。漏れた箇所(矢印を示さなかった)多数?有り。 |

|

| 2015年5月27日 飛び出ていた夏枝が目立たなくなった。 |

夏枝 (2014年8月14日)

|

| 2014年8月14日 夏枝。 |

|

| 2014年8月14日 上写真の夏枝の伸びの始まる部分の拡大。 |

夏枝の生育 (2014年9月13日~2015年7月20日)

|

| 2014年9月13日 夏に枝が伸び葉がついた。 |

|

| 2015年4月23日 夏に伸びた枝に花芽がついた。これが、みかんになる。 |

|

| 2015年5月27日 夏に伸びた枝に実がついた。枝が上を向いていたが、少し下向きになった? |

|

| 2015年7月20日 枝がみかんの生長により、重さで下向きになった。 |

秋枝の生育過程(2016年9月14日~ )

|

| 2016年9月24日 秋枝 |

果実の付き方、枝のはり方

|

|

| 2014年3月11日 徒長枝についた果実 | 2014年3月11日 幹に生えた多くの枝(車枝) 枝の途中で切るとその近くから沢山の枝が生える。その枝にもみかんが生る。 |

|

|

| 2014年3月11日 幹に生えた枝 | 2014年3月11日 枝を除去した後 |

害虫・病気

ミカンハモグリガ(エカキムシ)

<防除方法>

5月下旬以降に発生する軟らかい葉に発生する。

ハモグリガを退治しても食害の跡は残り、元には戻らない。その傷口からかいよう病が発生するので、

これから発生した新梢はすべて根元から切り取って除去する。

(病気の発生に気付いたら、葉は摘み取って焼却)

<予防が肝心!>

ハモグリガの被害は4月~10月と長いです。被害を抑える為にはまず予防。

新芽が出始めた頃に、ベストガード粒剤・オルトラン粒剤・モスピラン粒剤を根元に施しておくと、

かなり被害が抑えられます。

発生初期にオルトラン液剤・アクテリック乳剤などの薬剤を1週間おきに、2~3回散布します。

ハモグリガを退治しても食害の跡は残ります。

かいよう病

葉、果実、緑枝に褐色のコルク化した病斑を形成する。病原細菌が気孔や傷口から感染する。

その為に、風で傷がついたり、やミカンハモグリガの食害の傷口は発病を助長する。

<対策>

細菌病のため有効な薬剤が少なく、薬剤に頼った防除では不十分なので、

防風対策と伝染源除去を徹底する。

剪定時に発病枝葉の剪除を徹底する。

夏秋梢に対してはミカンハモグリガの駆除を徹底し、発病枝は剪除する。

すす病

植物体に黒いすすを被ったような症状が現れる糸状菌(カビ)による病気。

カビ自体が植物に寄生しているわけではなく、

カイガラムシ類やアブラムシ類、コナジラミ類の排泄物にカビが生えることで発症する病気。

<対策>

余分な枝を取り去り、日当たりを良くし、内部の風通しを良くし、じめじめした環境にならない様にする。