剪定

★ 剪定の目的

・ 庭木の場合は、見た目を美しく。

・ 果樹の場合は、果実の管理が容易に出来る様に枝を作る。

・ 養分を効率よく利用させて生長を促進する。不要な枝は、取り除く。

・ 樹木の内部に日が当たるようにする。病気が発生し難くする。

・ 枯れ木、病害虫に侵されている枝を取り去る。

★ 剪定の時期

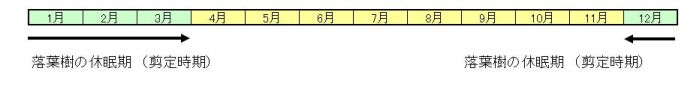

落葉樹

・ 落葉樹は、葉が落ちて休眠期に入った時期(12月~3月)は剪定による影響が少ないので大きな剪定も可能。

〇 ろうばいの剪定時期は、花が終わった直後で新梢が伸び出す前が一番良い。

常緑樹

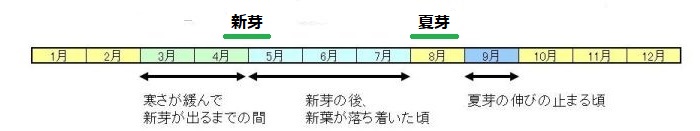

寒さが苦手なので、冬期の剪定は避ける。また、新芽、夏芽が出て成長する時期は、樹液の活動が活発で、剪定すると、樹液が流れ出てダメージを与えるので、春の新芽、真夏の芽が伸びている時期を避ける。

・ 寒さが緩んで新芽が出るまでの間。(3月~4月頃)

・ 新芽の後、新葉が落ち着いた頃(5月~7月頃)

・ 夏芽の伸びの止まる頃。(9月頃)

〇 ニオイバンマツリの剪定は、7月中旬~下旬の花が終わってすぐ。

〇 夏みかんの剪定は、新芽の出る前の3月ごろが適期。

(前年の秋枝と、前年に結実した枝は、強めに切り戻してよい)

☆ ほそば(槙の木)は、梅雨前に剪定した方が、枝の伸びが少ないので、枝の片づけが楽。

下写真で、右半分が梅雨前に剪定した場所。左半分は未剪定。

|

| 2018年9月末現在の状況 |

|

| 2019年4月1日の状況 |

|

| 2019年6月6日の状況 |

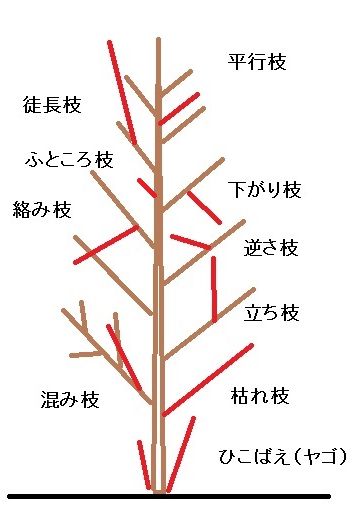

★ 剪定箇所

| 平行枝 | 複数の枝が平行に伸びた枝。 |

| 徒長枝 (とちょうし) |

樹木の幹や枝から飛び出るように縦(真上)に伸びた細い枝。 |

| ふところ枝 | 樹幹付近(基部)から伸びた枝。付け根から剪定する。 |

| 下がり枝 垂れ枝 |

横に伸びた枝から下方に向かって伸びた小枝。 |

| 絡み枝 | 枝同士がからみつくように伸びた枝。 |

| 逆さ枝 | 幹の方向に向かって伸びた枝。 |

| 立ち枝 | 通常横に広がるべき枝がまっすぐに伸びてしまった枝。 |

| 混み枝 | 混み合っている枝。 |

| ひこばえ ヤゴ |

樹木の根元から出てくる細い枝。栄養が樹木上部に行き届かなくなる。 |

★ 剪定の方法

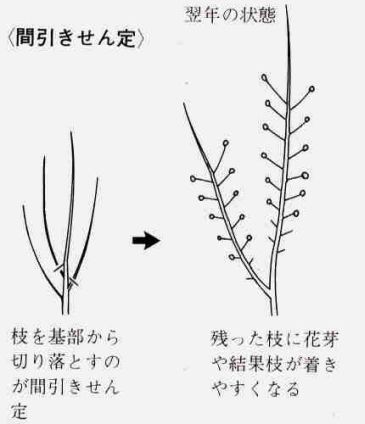

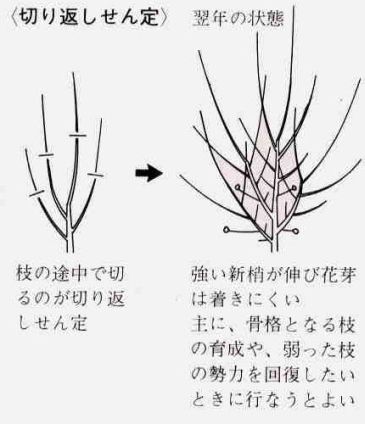

間引き剪定と切り返し剪定

|

|

| 間引き剪定 | 切り返し(切り戻し)剪定 |

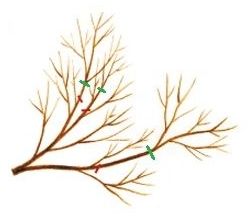

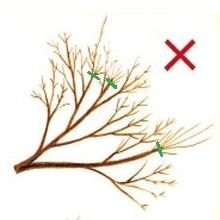

下図の◎印が間引き剪定、×印が切り返し剪定である。

|

|

|

赤色部分での切断 : 間引き剪定 |

間引き剪定した場合の枝の伸び方。先に枝は伸びていない。 | 切り返し剪定した場合の枝の伸び方。枝が多数伸びている。 |

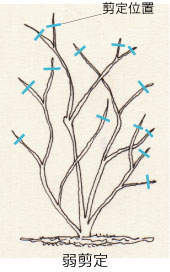

強剪定と弱剪定

| 強剪定 | 弱剪定 |

|

|

| 樹形を整えたいとか、風通しや日照をまんべんなく各枝葉に当てるためや、老いてきた樹勢をよみがえらせる時 | 果樹などでは徒長枝を2/3くらいに切り詰め、中果枝や短果枝を派生させ、花芽をつけたい時などに行います |

| 生長が鈍る休眠期に行う。 | 新芽の葉が伸びてきた初夏などの活動期に行う。 |

葉で合成された炭水化物の多くが徒長枝などが長く伸びる為に使われ、枝に蓄積少なくなる。 |

成長がゆるやかで伸びが遅くなり、葉で合成された炭水化物の多くが、枝に蓄積される。 |

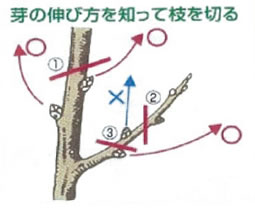

芽の向いている方向と枝の切り方

枝を切るときに注意が必要なのは、芽の向いている方向。

土壌の生産力は、次の要素からから成り立つ。

・ 肥料養分やPHなどの化学的要素(化学性)、

・ 通気性や排水性などの物理的要素(物理性)、

・ 土壌微生物や土壌動物の生息状況などの生物的要素(生物性)

土壌診断では、

・ PH

・ 電気伝導度

・ 有効態リン酸量

・ カルシウム

・ マグネシウム

・ カリ

などの含有量を分析する。