三河国分寺 (金光明四天王護国之寺) 跡

仏教による国家の平和と繁栄を祈るため

天平13年(741年)に聖武天皇が仏教による国家の平和と繁栄を祈るため、全国60余ヵ国に、国分僧寺(こくぶんそうじ)と国分尼寺(こくぶんにじ)の建立を命じた。・・・国分寺建立の詔

「国分寺建立の詔」の内容

各国に七重塔を建て、『金光明最勝王経(金光明経)』と『妙法蓮華経(法華経)』を写経すること、自らも金字の『金光明最勝王経』を写し、塔ごとに納めること、国ごとに国分僧寺と国分尼寺を1つずつ設置し、

僧寺の名は金光明四天王護国之寺、尼寺の名は法華滅罪之寺とすることなどである。

8世紀後半に完成、平安時代の末に荒廃

三河国分寺、国分尼寺は8世紀後半に完成し、国家仏教を広め、天平文化を地方へ普及する役割を果たし、律令制度の崩壊と伴に、官による財政支持がなくなり、その維持が困難となり、平安時代の末には荒廃したと考えられる。

ただし、当初とは異なる宗派あるいは性格を持った寺院としてではあるが、中世以後も相当数の国分寺が残った。なお、国分尼寺は、法華宗などで再興されるなどして残っている寺院もある。

国分寺は僧寺の財源として、封戸50戸と水田10町、僧は、20人を置くことを定められた。

無銘であるが、高さ118センチ、重さ678キログラムの銅鐘がある。国分寺建立当時の全国でも古い銅鐘の一つとして名高い。

塔は、奈良時代の寺院建築では珍しい木造基壇である。塔の基壇を石で囲うのではなく、木を並べて囲ったものである。建立当時は長さ2メートル位の角材が70センチ

程打ち込まれ塔の壇をとりまいていたものと思われる。

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

写真の上にカーソルを置けば、画面が拡大される。

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

写真の上にカーソルを置けば、画面が拡大される。

三河国分尼寺(法華滅罪之寺) 跡

尼寺の財源として、水田10町を施され、尼僧は10人いた。

|

|||||

|

|

|

|

|

|

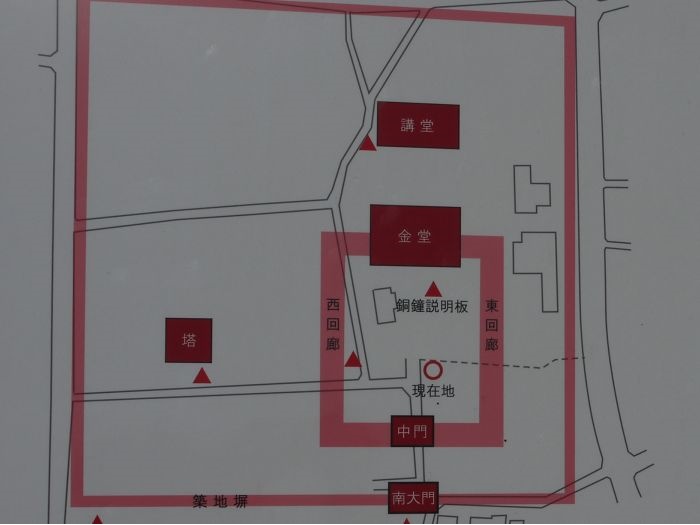

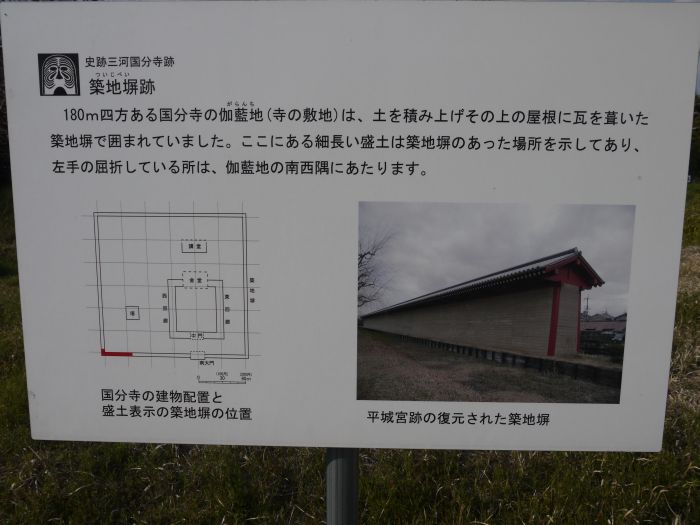

| 構成図 | 築地塀 例 | 中門。 手前は南大門跡。 | 金堂跡を見る。 | 金堂跡 | |

|

|

|

|

|

|

| 奥は東回廊跡 | 奥は西回廊跡 | 奥は講堂跡 | 経蔵跡 | 鐘楼跡 | 金堂跡 |

写真の上にカーソルを置けば、画面が拡大される。

|

|||||

|

|

|

|

|

|

| 手前は北方建物跡 | |||||

|

|

|

|

|

|

写真の上にカーソルを置けば、画面が拡大される。

三河国分尼寺跡出土の「鬼瓦」を復元したもの。復元された中門の屋根に載っている。

三河国分尼寺跡出土の「鬼瓦」を復元したもの。復元された中門の屋根に載っている。