本坂通(姫街道)起点の見付宿から渡船場の池田まで

江戸時代に、見付宿から天竜川河畔の渡船場のある池田へ行く道は、2つあった。

①上図の紫色線の道(東海道):

1つは、見付から南下し、中泉代官所(磐田駅南側にあった)方面に向かい、次に、西に折れて、天竜川手前で右折し、川沿いに北上して池田に至る東海道。

「東海道中膝栗毛」で喜多さんが馬に乗った道で、池田近道を歩いた弥次さんの方が早く到着したようだ。

②上図の桃色線の道(池田近道):

もう1つは、見付から、西方向に進み、一言(ひとこと)坂を通り、池田渡船場に行く道があった。

なお、この池田近道は、本坂通(姫街道)の一部であり、見付がその起点である。

池田近道は、本来「作道」(農道)で幅三尺(約91cm)と記録されている。

「東海道中膝栗毛」では弥次さんが歩いた道。

現在のこの池田近道は、途中で耕地整理の為に、道が無くなっている。

池田近道は寛政3年(1791)には道中奉行の通行禁止の高札「此道筋往還之旅人ハ申すに及ばず宿人足に至る迄一切通るべからざる者也」となっていた。また、天保期の幕府作成「東海道宿村大概帳」でも通行は禁止になっていて通行禁止の立札も立てられていたという。

東海道が中泉方向に迂回した理由とし ては、元和六年(1620)から明暦頃(1656~7)の頃は、中ノ町屋 村(天竜川の西岸)と池田下流の長森間に渡船場があり、これが中泉からちょうど真西の方向あったが、川の瀬が変わり、それに伴い、渡船場が北へ移動したために、結果としてこのような道筋になったとの考えもあり、また、幕府の中泉代官所の所在地を通過させるためとの考えもある。

古い歴史をもつ町 見付宿

★国分寺と国分尼寺

天平13年(741年)、諸国に国分寺と国分尼寺を建立するよう詔が出され、遠江国分寺の建立が始まった。 遠江国分寺は金堂を中心に、北側に講堂が、南側に中門が配置され、金堂と中門には回廊が巡っていた。 伽藍の範囲は東西180m、南北250mにも及び、その周囲にも関連した施設が点在して いたものと考えられる。 七重塔の跡には礎石が残っている。

参考ホームページ 遠海国分寺

★府八幡宮

府八幡宮は、天平年間(729~748年)に遠江国司であった桜井王が、 国府の守護として勧請(かんじょう)したと伝えられている。境内の建物の多くは、江戸時代に建造されたものである。 寛永12年(1635年)に建立された楼門(ろうもん)は静岡県の文化財に、中門・本殿・拝殿および 幣殿は市の文化財に指定されている。

★遠江国府

遠江国府は、最初に現在の二之宮・御殿地区に勧請(かんじょう)され、その後、見附地区に移転されるまでの間、一時、府八幡宮内に置かれていた、と伝えられている。

★天御子神社(あまみこじんじゃ)

天御子神社は、現在祇園社と一体となっているが、「延喜式神名帳」にみられる 由緒ある神社で、起源は平安時代までさかのぼる。淡海国玉神社と深いゆかりがあ り(摂社)、矢奈比売神社や淡海国玉神社とともに見付を代表する神社の1つ。

★矢奈比売神社(やなひめじんじゃ)

静岡県磐田市にある。

磐田駅の北3Kmほどの見付に鎮座しており通称は「見付天神」。

★淡海国玉神社(おおみくにたまじんじゃ)

祭神

大国主命

由緒

創立年代不詳なれども 延喜式神名帳所載式内社で あり、国史現在社で古来 当国鎮座国府総社と称す。

朝廷並に武門武将の崇敬 厚く一條天皇正暦二年 依勅舞車の神事執行す。

三代實録貞観七年五月八日 授淡海石井神従五位下。

五穀豊饒の守護神衆庶の 崇敬厚く明治五年六月 県社に昇格す。

創立年は不詳であるが、平安時代に書かれた「延喜式」にはその名が見られる。遠江国の総社である。社殿は、 本殿・幣殿・拝殿からなる。

幣殿・拝殿は宮大工立川昌敬によって再建され、特に拝殿向背の子持ち龍並びに見返り獅子・欄間の干支の彫刻 に、その手法が顕著に表されている。

本殿は木鼻・虹梁などの装飾が豊かであり、和様・禅宗様折衷様式の造りである。

本殿 三間社流造(さんげんしゃながれづくり)(間口5m奥行5.14m)明歴年間再建

幣殿 三棟入母屋造(間口4.54m奥行4.54m)文久年間再建

拝殿 三棟入母屋造向拝付(間口10m奥行6.36m)文久年間再建

★天御子神社のヤマモモの木

ヤマモモの木は、胸高周囲、樹高ともに県下9番目の大きさであり、市内では最も大きい。ヤマモモは雌雄異株の 常緑樹で、実は食用となるが、このヤマモモは雄株である。

胸高周囲:4.4m、樹高:15.5m、推定樹齢:200~300年

★江戸時代の見付

本陣・脇本陣を始め問屋場や多くの旅寵等が有った。宿の往還の長さは、25町41間半であり、

宿内の町並は、東西に11町40間続いていた。天保十四年(1843)宿内の惣家数は1029軒あり、3935人が住んでいた。

見付宿の自慢の名物として旅人に親しまれてきたものに、五文どり(定価五文の大きなあんもち)・すっぽん・そば・うどんに古源の足袋があげられる。

足袋は遠州木綿の産地として発達したものである。

今之浦川を通じて遠州灘の福田湊まで約二里、それより江戸まで海上およそ七〇里程の水路も開かれていて米等の積み出しが行われていた。

★兜塚古墳

古墳時代中期(5世紀ごろ)に造られた直径80メートル、高さ8メートルの大きさの円墳で、円墳では県内最大の大きさである。墳丘は2段に造られ、中段のテラスは幅広い平坦面になっている。墳丘の表面に拳大の礫が多く散在し、埴輪片が見つかっていることから、葺石がはりめぐらされ、中段には埴輪が立て並べていたと推定される。

昭和19年に塹壕が掘られたさいに鏡や玉類が発見された。

★京見塚古墳

京見塚古墳周辺には、13基の小規模な古墳時代後期の古墳がある。6世紀後半から100年くらいの間に、一定の範囲にまとまって造られた古墳で、このようなまとまりを群集墳と呼んでいる。

|

|||||

|

|

|

|

|

|

| 薄緑色の建物辺りが本坂道の起点。 | 橋の下の川は今之浦川へと向かう。 | 右側の細い道が本坂道。 | 坂を登って行く。写真、全て途中で、振り返って東方向をみる。右写真の左側が本坂道。 | ||

|

|

|

|

|

|

| 東方を見る。 | 一言坂。西方を見る。 | 東方を見る。 | 道端の秋葉常夜灯。 | 東方を見る。 | 東方を見る。 兜塚古墳が左。 |

写真の上にカーソルを置けば、画面が拡大される。

★一言坂

「・・・程なく飛と事坂(一言坂)へ差掛る 此所ハ池田より東に阿多り見附への近道なり 此道ハ殊の外さびし具(く)物春(ものす)ごき處な連バ 飛と事坂とハ名附けたり・・・」とある様にかなり淋しい所だったらしい。なお、秋葉堂附近から「一言坂」となっているが、戦国時代には国道南にある「水汲坂」が「旧一言坂」との説もあり、また、一言地区は広く、磐田原台地からの坂道を総称して一言坂と称したとの説もある。

★一言坂の戦い

武田信玄は元亀3年10月(1572年)、信長包囲網に応える形で西上作戦を発動し、甲斐路を発進、各所で戦い、この一言坂でも徳川家康との間に戦があった。

袋井市三箇野川の戦に敗れた徳川軍は、浜松城を目指して敗走したが、一言坂で追いつかれ、再び合戦となった。

この時に敗走する徳川軍を救ったのが家康重臣の本多平八郎忠勝であった。平八郎は「とんぼ切り」といわれた大槍をふるいながら奮戦し、枯れ草に火をかけ、その煙の中、味方の軍を退却させたと伝えられている。この後、戦場は三方ヶ原へと移って行く。

★水汲坂

京見坂の西下に坂があり、ここから天保年間頃には磐田原へ上り下りができ、付近に本性寺という寺もあった。旧一言坂との説もあり、坂下の水田で道路の形に敷石が発見されたという。

★見付近道残存部

一言坂を下って西北斜めに近道が通じていたが、現在は残っていない。この辺りだけ、道幅2メートル弱、長さ10メートル程が昔のままであるという。

★智恩斎

山門が旗本皆川歌之助の陣屋門を移築したと伝えられる智恩斎がある。

その山門の西側には、一生に一度だけ願いが叶えられるという一言観音が祀られている観音堂があり、

武田信玄に戦いに敗れた徳川家康が戦勝の一言を願ったという。

|

|||||

|

|

|

|

|

|

| 一言坂を下り、木の生い茂った丘の周りを巡る本坂道。 | 住宅街にわずかに残る。 | ||||

|

|

|

|

|

|

| 磐田市新造形創造館近くの集落をしばらく歩く。 | 智恩斎の門。 | 奥に智恩斎。 | |||

写真の上にカーソルを置けば、画面が拡大される。

古い歴史をもつ町 池田

遠江国にあった古代末期から中世の宿駅。最も繁栄したのは平安末期から鎌倉期であった。山城国松尾神社(現京都市西京区の松尾大社)

領池田荘の中心で、天竜川の渡船場であるとともに、荘官の居住地であったとみられる。平安時代には池田壮としても名高く、多くの紀行文や謡曲等にもとりあげられている。近世に入って徳川家康より渡船業の認可・保護を得て重要な地位を確立した。

往還の長さは八町二間あり、家並は五町五十九間であった。池田名物のなべやき屋「辻屋」が繁盛していた。杉田屋では、享保(1716~1736)頃には

天竜奥の材木を掛塚港から江戸へ積み出し、また酒造業や名物のどじょう汁も商っていた。

・《吾妻鏡》建久1年(1190)12月21日条によると源頼朝が京都上洛の帰途に宿泊している。

・《平家物語》などの軍記物や《海道(かいどう)記》などの紀行文にその名がみえる。

・平宗盛(むねもり)と宿長者の娘熊野(ゆや)の物語は謡曲《熊野》で有名。

・遊女が多数いたことでも知られ,源範頼(のりより)の母も当宿の遊女であったと伝える。

<百科事典マイペディア> より部分抜粋。

江戸時代の池田

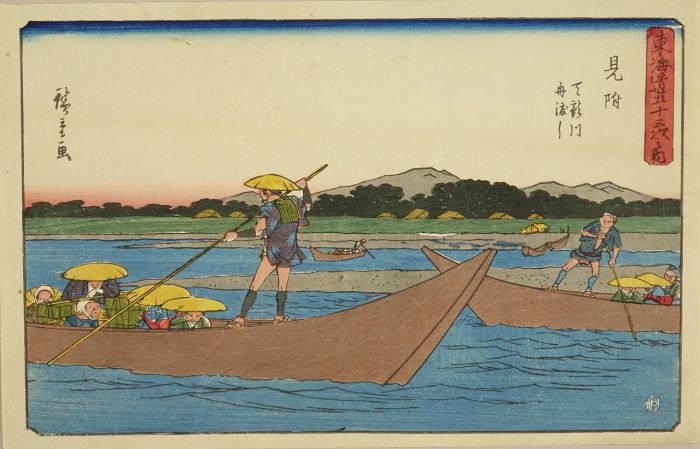

★池田渡船場

天竜川東岸の渡船場。(西岸の渡船場は現在の河川敷にはいってしまって跡形も無い。)

天竜川渡船は、江戸時代、家康から特許を得た池田の十人衆によって運営されていた。 これは武田軍に追われた家康軍を渡船させ、

無事浜松城迄帰還させた事による特権であった。

【天竜川の渡船場は、池田村と対岸の中野町村にありましたが、江戸時代のはじめの渡船場は少し下流の方でした。それを上流に移転したために、見付宿方面と結ぶには東海道とは別に、いわゆる「池田近道」ができました。

池田の渡船場は上・中・下の三か所があり、通常は最も下流に設けられた「下の乗船場」を利用しました。

増水して流れが速くなると「中の乗船場」を利用し、さらに急流になると「上の乗船場」へ移して天竜川を

斜めに横断しました。

「下の乗船場」には正徳元年(1711)5月に建てられた渡船高札がありました。渡船場には川会所(かわかいしょ)が付設されていましたが、乗船場が移動するとその川会所も一緒に移しました。】

(池田の渡し 歴史風景館 案内板より)

★池田八町常燈明

池田の昔の家並みの続く南入口にある往還沿いの石燈籠。「寛政九己五月日」の記入がある。寛政九年は1797年。

|

|||||

|

|

|

|

|

|

| 奥に行興寺 | 秋葉燈籠 | 池田の町並み。南北方向に走る道。 | 観見堂 | ||

|

|

|

|

|

|

| 天竜川の河原と堤上の道路 | 天竜川の堤防の内側 | 天白神社 | |||

写真の上にカーソルを置けば、画面が拡大される。

★行興寺・熊野塚

時宗、一遍の法子真教が正応3年(1290)に開山したといわれる。境内には多くの藤がある。熊野公園および行興寺境内を合わせた藤棚面積約1,600平方メートルを誇る藤の名所。行興寺の本堂裏には能舞台がある。

熊野(ゆや)とその母の墓がある。謡曲の熊野は有名である。

|

|||||

|

|

|

|

|

|

| 行興寺入口。 熊野が母の冥福を祈るために建立したのが行興寺の始まりといわれている。 | 「熊野の長藤」、熊野が植えたといわれる推定850年前の藤。 | ||||

|

|

|

|

|

|

| 本堂裏藤棚 | 能舞台 | 1月の藤 | 4月の藤 | 熊野御前とその母の墓 | |

写真の上にカーソルを置けば、画面が拡大される。

★熊野の物語あらすじ

平安末期、池田の長者の娘で熊野という美しい娘がいた。この地に遠江守として任官していた平宗盛(平清盛の三男)に見初められた熊野は、やがて宗盛と都へ上った。ある日、熊野に母の病の報せが届いた。池田へ帰りたいという熊野の願いを、宗盛は聞き入れなかっが、桜見物の席で、熊野は、都も離れがたいが、故郷にいる母の病状が心配ですと詠み、その心に打たれた宗盛はついに別れを決心した。

謡曲『熊野(ゆや)』 と 平家物語の『熊野』

熊野は、能を代表する曲の一つである。なお、謡曲『熊野』は『平家物語』の巻十「海道下」(かいどうくだり)の場面から発展させたと考えられる。ただ謡曲のヒロインの名は熊野ですが、『平家物語』では熊野の娘侍従とするものが大部分であるが、謡曲と同じく女主人公の名を「熊野」とするものもある。

謡曲 熊野

時は平家の全盛期、平宗盛の威勢の良い名乗りで幕を開ける。宗盛には愛妾熊野がいるが、その母の病が重くなったとの手紙が届いた。弱気な母の手紙を読み、熊野は故郷の遠江国に顔を出したいと宗盛に願う。だが、宗盛はせめてこの桜は熊野と共に見たい、またそれで熊野を元気づけようと考える(「この春ばかりの花見の友と思ひ留め置きて候」)。 熊野の心は母を思い鬱々としながらも、道行きに見る春の京の姿にも目を喜ばせる。やがて牛車は清水寺に着いた。花見の宴会が始まり、一方熊野は観音堂で祈りを捧げる。やがて熊野は呼び出され、自分の女主人としての役割を思い出す。宗盛に勧められ花見の一座を喜ばせようと、心ならずも熊野は桜の頃の清水を讃えながら舞(中ノ舞)を舞うが、折悪しく村雨が花を散らす。それを見た熊野は、『いかにせん都の春も惜しけれど、馴れし東の花や散るらん』の歌を詠む。宗盛もこれには感じ入り、その場で暇を許す。熊野は観世音の功徳と感謝し、宗盛の気が変わらない内にとすぐさま故郷を目指し出立する。

(ネット情報の要約)

平家物語・巻10・海道下

平重衡は鎌倉に護送される途次、池田宿の長者、熊野(ゆや)の娘侍従のもとに一夜の宿をとった。池田宿は、天竜川の東側の渡船場のある宿で、平安時代には、遊女を置いた大きな宿場になっていた。娘侍従は重衡を見ると「おいたわしや、世が世ならとてもお近づきになれないお方なのに、このような所においで下さるとは…」といって一首の歌をさしあげました。

旅の空 埴生の小屋のいぶせさに ふるさといかに恋しかるらん

(旅の空でこんなみすぼらしい宿にお泊りになって、どんなにか故郷が恋しいことでしょう)

これに対して重衡は、

ふるさとも恋しくもなし旅の空 都もついのすみかならねば

(旅にあっても故郷が恋しいとは思いません。都はもはや安住の地ではないのですから)

とあきらめの心境の歌を返しました。重衡は彼女の歌に感心して、「どのような女性であろうか」と護送役の梶原景時に尋ねると「ご存知ありませんか」と言って次の物語を話した。

宗盛殿(重衡の兄)が遠江(静岡県西部)守だった時に見そめ、都に召して寵愛されていた女性です。

老母を故郷に置いていたので、しきりにお暇を願いましたが、お許しがないので花の季節三月になって、

いかにせん都の春も惜しけれど なれし東の花やちるらん (この都の春も名残惜しいのですが、こうしている間にも東国の花*1が散ってしまうかも知れません。 )

と詠んだ一首に宗盛殿は心を動かされ、帰郷を許したという。

(ネット情報の要約)

*1:「東国の花」とは、故郷の母を暗示している。

参考図書:

写真紀行 姫街道 神谷昌志

静岡県歴史の道 姫街道 静岡県教育委員会文化課